鰻魚種類與分群

古代的自然科學家依循屬名種名二名法來命名淡水鰻,種類太相似者再將之分為亞種(例如A. bengalensis labiata , 現在改成A. nebulosa labiata)。淡水鰻在分類上屬於鰻鱺科(Anguillidae ),鰻鱺屬(Genus Anguilla)。全世界總共有十九種淡水鰻(圖1),除了美洲鰻及歐洲鰻分布在大西洋外,其餘十七種皆分布在印度太平洋,其地理分布如圖2所示。Ege(1939)整理淡水鰻時,只有十八種,其中A. celebesensis和A. ancestralis是同種異名(Castle and Williamson 1974)。第十九種呂宋鰻(A. luzonensis)是2009年在菲律賓呂宋島發現的(Watanabe et al. 2009)。台灣這幾年,從菲律賓引進鱸鰻(A. marmorata)鰻苗來養殖時,經常夾雜著呂宋鰻。

清華大學曾晴賢教授的研究團隊也發現此一新種,為感念其恩師中央研究院黃秉乾院士傳授其DNA定序鑑定物種的分子生物學技術,乃將此一新種定名為黃氏鰻(A. huangi)(Teng et al. 2009)。因日本學者較早刊出在菲律賓呂宋島所發現的新種呂宋鰻(A. luzonensis) (Watanabe et al. 2009)。依國際慣例,先發表者取得新種命名的優先權。

圖1全世界的十九種淡水鰻 圖2十九種淡水鰻的地理分布(Kuroki EFF in press)

Ege(1939)依照淡水鰻皮膚花紋、背鰭起點與臀鰭起點的相對距離、和上額齒帶的寬窄,將上述十八種淡水鰻分為四群。第一群有花紋無齒溝,第二群有花紋有齒溝,第三無花紋長背鰭型,第四群無花紋短背鰭型。

第一群的種類有西里伯斯鰻(A. celebesensis)、內唇鰻 (A. interioris)和大口鰻(A.megastoma);第二群的種類有鱸鰻(A. marmorata)、澳洲寬鰭鰻 (A. reinhardtii)、祖先鰻(A. ancestralis)、亞洲雲紋鰻(A.nebulosa nebulosa)和東非雲紋鰻(A. nebulosa labiata);第三群的種類有歐洲鰻(A.anguilla)、美洲鰻(A. rostrata)、莫三比克鰻(A.mossambica)、紐西蘭大鰻(A.diffenbachii)、婆羅洲鰻(A. borneensis)和日本鰻(A japonica);第四群的種類有雙色鰻(A. bicolor bicolor)、太平洋雙色鰻(A. bicolor pacific)、澳洲短鰭鰻( A. australis australis)、新澳洲短鰭鰻(A. australis schmiditii) 和灰鰻(A. obscura)。新種呂宋鰻(A. luzonensis)應該屬於第一群。澳洲短鰭鰻和新澳洲短鰭鰻,究竟是亞種,還是不同族群,從分子遺傳學的研究,有不同的見解 (Shen and Tzeng 2007)。

鰻魚地理分布

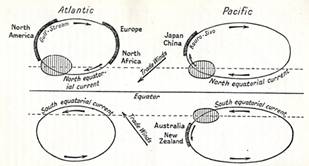

大洋的海流是對稱的。北太平洋有黑潮(Kuroshio),而北大西洋有灣流(Gulf Stream),兩者都是源自北赤道海流順時鐘的大洋西岸強化流。但是藉著海流產卵洄游的鰻魚的地理分布卻不對稱(圖3)。為什麼同樣都在北赤道海流產卵,歐洲鰻可以到達北大西洋東側的西歐國家,而日本鰻卻到不了美國西岸。有一個說法是太平洋比較古老,面積大,日本鰻要橫越北太平洋從日本游到東北太平洋則有困難,而且美國西岸有來自北方的冷水性加州海流,不適合熱帶起源的鰻魚。但大西洋晚近才形成,面積較小,灣流的續流(北大西洋流)延伸到西歐,歐洲鰻從美國東岸漂到歐洲西岸比較容易。因此,北大西洋鰻魚才演化出美洲鰻與歐洲鰻,而北太平洋溫帶地區則只出現日本鰻。

類似問題,為什麼南太平洋有澳洲鰻和紐西蘭鰻,而美洲鰻與歐洲鰻的祖先種為何沒有進入南大西洋則很奇怪。另外,北大西洋的美洲鰻與歐洲鰻的洄游路線非常相似,為什麼美洲鰻到了美洲就不再順流而下,而歐洲鰻卻繼續往前漂流到西歐內陸,這也是一個很有趣的生物演化現象。

圖3、淡水鰻的分布與海流的作用。(Bertin 1956)

鰻魚祖先種遷徙路徑之假說

根據粒線體DNA的基因序列分析結果,顯示十九種淡水鰻可分為A、B兩大群,向世界擴散(圖4)。A群為莫三比克鰻(A. mossambica),美洲鰻(A. rostrata)及歐洲鰻(A. anguilla)。美洲鰻及歐洲鰻大約3千萬年前進入大西洋。B群往東方擴散,進入南太平洋的種類分別是澳洲鰻(A. australis)和澳洲寬鰭鰻(A. reinhardtii)及紐西蘭大鰻(A. dieffenbachii)。進入中太平洋的有西里伯斯鰻(A. celebesensis)、大口鰻(A. megastoma)及其他四種等。進入北太平洋的有日本鰻(A. japonica)。鱸鰻(A. marmorata)則廣泛分布於印度洋及太平洋的熱帶地區。十九種鰻的DNA類緣關係似乎在敘述著地球的板塊運動歷史。

全世界十九種淡水鰻的祖先為現今熱帶地區印尼婆羅洲附近的婆羅洲鰻(A. bornensis)。可是現今的赤道地區的印度洋與大西洋是不相通的,而大西洋的兩種淡水鰻與印度太平洋的淡水鰻是來自同一個祖先。換言之,美洲鰻及歐洲鰻的祖先是由印度洋進入大西洋的。那麼牠們是如何游過去的呢?

想了解這一幕的歷史情境,可能要回溯到二千五百萬年至三千萬年前。淡水鰻是熱帶起源,印度太平洋的淡水鰻不可能繞道冰冷的兩極進入大西洋的,只能走赤道路線,因此才有所謂古赤道走廊假說(Tethys Corridor Hypothesis)之倡議。

當時的古海洋在現今的北非與南歐之間有一個淺海叫赤道海(Tethys Sea)的通道,而這個通道是在二千五百萬至三千萬年前關閉的。換句話說,大西洋的美洲鰻和歐洲鰻的祖先必須在那段期間之前進入大西洋,否則就無法遷徙到大西洋。Tethys Sea是1893年奧地利地質學家愛德華-休斯(Edward-Suess)以希臘海神「特提斯(Tethys)」命名的。Tethys Sea在希臘文的意思是「消失中的海」。

而台灣的學者認為大西洋鰻大約在五百萬年前才種化,而古赤道海在三千萬年前就已封閉了。當時的大西洋鰻只能從太平洋經由巴拿馬海峽進入大西洋,此稱之巴拿馬海峽假說(Panama Isthmus Hypothesis) (Lin et al. 2001)。這些分子類緣關係,提供了鰻魚演化的歷史,但那一個假説正確,還有待鰻魚化石的佐證。

圖4古赤道走廊假說(Aoyama et al. 2001)。

台灣的鰻魚種類

根據台灣大學曾萬年教授最早的研究,台灣的淡水鰻共有四種,即日本鰻(A. japonica)、鱸鰻(A. marmorata)、西里伯斯鰻(A. celebesensis)及太平洋雙色鰻(A. bicolor pacifica)。前兩者最為常見,後兩者較為罕見(曾1982,Tzeng and Tabeta 1983,Han et al. 2001)。除日本鰻為溫帶鰻外,其餘三種都是熱帶鰻。西里伯斯鰻有可能是新種呂宋鰻的誤判,因為後來的調查並沒有發現西里伯斯鰻(Leander et al. 2011,Han et al. 未發表)。曾(1982)當時並未用DNA技術鑑定西里伯斯鰻,而是根據Tabeta et al. (1976)鑑定呂宋島西里伯斯鰻之型態學方法。 Tabeta et al. (1976)在呂宋島北部發現的西里伯斯鰻,後來經過DNA證實是呂宋鰻(Teng et al. 2009)。但是最近又發現台灣和呂宋島北部有極少數的西里伯斯鰻鰻線出現,這表示西里伯斯鰻鰻線是台灣地區的偶來種。

台灣的外來種淡水鰻

台灣人喜歡捕野生鱸鰻進補。因其數量少,台灣從1989年到2009年,行政院農業委員會曾經將鱸鰻列為保育類野生動物,禁止捕撈及飼養。2009年以後已經從保育類野生動物中除名。鱸鰻並非台灣特有種,其分布很廣,除太平洋外,印度洋地區也有。因此,海關經常查獲從國外進口的鱸鰻,或花色與鱸鰻相似的種類,例如澳洲寬鰭鰻(A. reinhardti)。這些鰻魚進來後,很容易脫逃。2008年1月漁民就曾經在日月潭捕獲體長超過175公分的澳洲寬鰭鰻(Chang et al. 2008)

台灣本地捕撈的日本鰻鰻線,經常不足以供應養殖所需。因此,鰻魚養殖戶就進口外來的日本鰻鰻線,或其他異種鰻(例如美洲鰻、歐洲鰻、印尼鰻、鱸鰻及非洲鰻等)的鰻線。但是因水土不服,外來種鰻線並不那麼容易養殖,於是棄養者有之。2001年臺灣大學曾萬年教授的研究團隊,就曾經在高屏溪捕獲6尾銀化、準備降海產卵的美洲鰻(Han et al. 2002)。這些外來種鰻魚會不會和日本鰻雜交而造成基因汙染,也讓人擔憂。

選錄自:曾萬年、韓玉山、塚本勝巳、黑木真理(民101)。《鰻魚傳奇:蘭博叢書07》。臺灣:宜蘭縣立蘭陽博物館 |