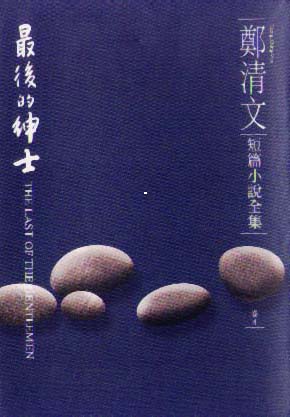

1998.08 收入 《鄭清文短篇小說精選集》(四)

自五0年代起迄今,鄭清文始終以清淡蘊藉的文風,於當代小說創作

上獨樹一幟。從男女婚戀到生老病死,從鄉里舊鎮到公司商場,在「冰山

理論」的寫作堅持下,即便是再喧囂擾攘的人間百態、再驚心動魄的浮世

悲歡,也要沈潛出深微幽邃的內在向面。他的清悠閑遠,含蓄內歛,每每

讓人聯想到前輩作家沈從文。然而,就有如沈從文所說的:「你們能欣賞

我故事的清新,照理那作品背後蘊藏的熱情卻忽略了;你們能欣賞我文字

的樸實,照理那作品背後所隱伏的悲痛也忽略了」--冷靜平實的文字背後

,鄭清文同樣有他意在言外的關懷與思辯。即以本集所收錄的各篇小說看

來,死生新故中的啟悟與救贖、世代交替中的堅持與失落,以及對女性角

色的多方描敘,正所以交錯出紛複深沈的人生萬象。其間,「時間」、「

女性」與「敘述」三者,或許正可視為貫串本集(以及若干其它重要作品

)的線索。一、

感時追往一直是鄭清文小說中的一個重要主題。在《相思子花》的序

言中,他曾毫不掩抑地表達了對往昔的追懷感傷:時間是不回頭的。那時候的許多事,已隨時代的轉變,迅速的消

失在時間裡面了,而那些已消失的,也恐怕不會再回來了。

我惦念那一些,屬於那個時候的特殊事物,懷著一些喜悅,也懷

著一些悵惘。

誠然,逝者如斯,時光之流不容逆轉。然而,游移於今昔之間,除卻

無可或免的失落悵惘外,總該還有些其它的什麼吧?無論是追憶還是遺忘

,是啟悟還是救贖,對鄭清文而言,終將落實為「尋找自己,尋找人生」

的生活實踐與創作奧秘。也因此,在他小說中,「時間」,便既是輪轉敘

事運作的輻輳,也是啟動今昔之感的鎖鑰,當然,更是發現生命奧義的召

喚--它帶來死亡與愴痛,卻也蘊育啟蒙和新生。在本書中,〈圓仔湯〉和〈最後的紳士〉兩篇,「今昔之感」最是強

烈。〈圓仔湯〉描敘一生堅持以傳統手法製作、承包木器家具,不願偷工

減料的阿福叔,是如何因不敵阿盛--一個曾是自己徒弟,卻在另立門戶後

屢以新派做法、「圓仔湯」條件要脅並參與競標者,終於收店歇業;〈最

後的紳士〉圖寫始終自矜於「紳士」形象與品質的阿壽伯,是如何在盛裝

出席昔日好友金德伯喪禮的同時,驚覺「紳士」時代不再,因而自傷自憫

,最後卻連自求了斷亦不可得的不堪。只是,有別於一般懷舊傷逝之作的是,鄭並不曾一廂情願地將「過去」

美化為神聖純淨的「原鄉」,反是經由主角人物的撫今追昔,揭露同樣存在

於過往時空中的人性弱點與盲點。阿福叔也好,阿壽伯也罷,世代交替中,

他們固有其種種堅持,但何嘗沒有變節之時、虛矯之處?〈圓仔湯〉曾述及

,日本人為了要臺灣人改信日本的神,強迫臺灣人購置神龕,供奉廳頭,阿

福叔「一邊罵日本人拆去祖先的牌位,一方面卻參加並標到一筆大生意。做

神龕的工作,非常精細,很花時間,如果不是他,全舊鎮的人,是無人可以

單獨完成的」。而阿壽伯的「紳士」派頭,實不過是對(想像中)英、法文

化的東施效顰:「法國式的紳士是應該有情婦的」,「拜倫的人和詩,都是

風流倜儻的」,「他認識拜倫,學拜倫」;可惜的是,「他只學習他們的生

,卻沒有研究他們的死」。紳士的優雅高貴,原來同時也連繫著虛偽卑俗。

正因流變中潛藏著不變,堅持中隱涵著卑瑣屈服,「今昔之感」始得在呈露

人性諸多複雜面向的同時,體現更令人深省的意義。人性弱點與盲點固不容輕易泯除,那麼,啟悟與救贖又如何可能?雖然

鄭清文曾坦承:自己並不是個悲觀的人,但「始終認為人生是一種痛苦。現

實的社會充滿著不和諧,而人生的終極又是『死』。人不能擺脫死,所以人

生本身便是一齣更大的悲劇」;不過,他卻也同時以為:「如果在將來,在

沒有宗教的世界裡,人的心靈仍然有救濟的辦法,那很可能就是人透過自我

尋索,完成自己,而獲得人和人之間的和諧。那時,人將不再孤寂」。或許就在這樣的理念下,鄭清文往往以接近推理小說的形式,讓主角(

及讀者)縱身於時間之流中,不斷尋索,不斷發現。可堪注意的是,此一循

由「推理」而來的發現,往往又須藉「死亡」事件來完成。以頗為膾炙人口

的〈局外人〉為例,全文始於「我」受昔日女友秀卿之託,代她返鄉去參加

母親的喪禮,從而使我憶起三十年前一樁謀殺案:秀卿家中原有一心態異常

的二嬸婆,她與子媳關係惡劣,能與之相投者,唯秀卿母親一人而已。某日

,母親因被醫生誤診罹患癌症,恐不久於人世,為不忍二嬸婆死後無人為其

穿壽衣,遂用棉被將她悶死,繼而盡心為其料理後事。此事雖因警方查不出

殺人動機而終成懸案,但卻為我識破,並導致二人分手。直到三十年後,「

我」才倏然醒悟:殺人動機除罪與惡外,原來還可以有「善良的動機」,而

「卑俗的人,是無法領會高貴的心的」。只是,「要了解這樣的事,也需要

三十年嗎?而三十年是不是真的足夠呢?」不僅乎此,〈死角〉中的老師古正美追究學生林秀卿的死因,〈秘密〉

中的妻子淑芬探查丈夫所以不時去往醫院急診處的「秘密」,莫不經由連串

明查暗訪,細細推敲;她們在時間流程中匍匐前進,步步為營,峰迴路轉處

,亦是柳暗花明時。結局或是自驚自惕於捲入謀害死者的共犯結構中(〈死

角〉),或是反而成為另一「秘密」的製造者和解謎者(〈秘密〉),但由

死生新故而另啟人生新頁,進而建立「人與人的善良關係」,以迎接「美好

的將來」,則並無二致。所以如此,或可由鄭清文的「文學觀」得見一二:

文學要有理想,要有希望。人必定會死。這是人類的悲劇。這是人類的宿命。

對一個人而言,確實如此。但是,對一個社會,對整個人類而言,生的力量

似乎超越了死。我不敢預測,人類將如何選擇自己的路。我也不知道自己是否有力

量,但我卻願意多用一些心力去闡述人與人的善良關係,……人與人的

關係,是建立在信賴與愛,而不是建立在懷疑和恨的基礎上。這個基礎

,同時也是人類能期待更美好將來的基礎。二、

鄭清文小說中,另一值得注意處,是他對女性角色的著墨。

早在〈姨太太生活的一天〉中,他就展現出細膩刻畫女性心態、言行的

功力。爾後〈龐大的影子〉、〈寄草〉、〈雞〉等,亦各有特色。本書以女

性主角為唯一觀點人物的作品,看似只有〈秘密〉、〈割墓草的女孩〉、〈

死角〉、〈焚〉四篇,但〈局外人〉、〈師生〉、〈堂嫂〉中的女性,實際

上卻在他人(主要是男性)視角中,被刻畫為真正主角。以女性為觀點人物

的篇章,固然呈示了女性主體於平凡瑣碎生活中掙扎求索的強韌性格;即或

為被觀視的對象,也都似弱實強,並以自身的生命圖景,導發他人的啟蒙與

救贖。然則,既有「冰山理論」的寫作堅持,則其間是非曲折,便也就並不

能畢現於眼前可見的因果成敗之中。其中,〈割墓草的女孩〉小娟,與〈焚

〉之主角梁美芳的境遇,皆頗具代表性。小娟父親車禍身亡,哥哥雙腳癱瘓,為貼補家計,遂於清明時節上山幫

人割墓草,不料頻遭「同行」阿康的阻撓侵奪。於是,為爭取工作機會,在

死亡陰影瀰漫的墓地中,一個十三歲小女孩,便不僅須割墓草、清墓庭、與

拾骨後未清乾淨的死人血肉相糾纏,還得頑抗阿康強橫無理的勒索。最後,

小娟終於保住了辛苦賺得的六百元,阿康手指在兩人搏鬥時被咬斷(?),

負傷落荒而逃;時值黃昏,暮雨霏霏,掃墓者紛紛歸去,唯餘小娟獨立蒼茫

,撫胸痛嘔--小娟真正勝利了麼?梁美芳的遭遇則更為複雜。夫妻二人前夕繾綣方畢,第二天丈夫便在出

差南下途中,空難墜機身亡。而丈夫所以未能提早一天改搭火車,執意要當

日往返,實因顧及美芳與深愛自己的母親關係不睦,不願讓她獨處過夜之故

。孰料深情厚愛卻導致天人永隔,婆媳關係,於是益發雪上加霜。隨後,丈

夫同事與前任男友相繼示好,更引發婆婆多方猜忌。丈夫送給美芳的狐狸狗

小白,美芳房中的一座木製雕像,一皆成為婆婆藉以指桑罵槐、消仇洩忿的

替代品。本來,丈夫在世之時,婆婆一直希望美芳懷孕生子,並以為她遲遲

不孕,實因木雕像作祟之故。然而反諷的是,當小白失蹤,(疑似)被抓去

家畜保治所送入焚化爐,美芳又驚覺自己懷孕,並在院中親自潑油點火,將

木雕像焚毀之際,反因為婆婆的冷嘲熱諷,跌坐在地,終致流產……平淡的文字中,所呈現的生與死、愛與恨之間的拉鋸纏鬥,竟是如此驚

心慘烈,相生相剋。固然,在早期〈故里人歸〉一文中,鄭已曾對糾結於男

女、父子(女)間的愛恨生死、忠誠背叛多所剖陳;而〈焚〉因男主角死於

非命,其於男/女關係的著墨,自然相形簡略。但女性纖細幽微的愛恨嗔癡

,卻因聚焦於緊張的婆媳關係上,得到進一步強化:「兩個人同時愛著一個

人,強烈地愛著同一個人時,那兩個人為什麼非成為深仇大恨不可呢?」「

她實在不了解,愛為什麼會轉成恨?當愛的對象存在時,兩個人拼命爭奪,

愛的對象消滅時,恨卻無法消滅。這又是為什麼?」不過,除卻於愛恨生死之間依違輾轉,鄭清文小說中的女性畢竟還是另

有其它面向。尤其透過他人的觀視體察,她們往往以自身的苦難和操持,成

為開示、啟蒙他人的聖者。前述〈局外人〉的秀卿母親,固為一例;在此之

前〈黑面進旺之死〉中慨然赴進旺之約,並與之共死的保正媳婦、〈三腳馬

〉中,為丈夫做了日人走狗而跪在廟前向鎮民贖罪的「白鼻狸」之妻吳玉蘭

,亦具此色彩。而本書中,〈堂嫂〉逆來順受,數十年如一日地為生計操勞

,在廟旁販售香條金紙,並一再寬容父親的暴戾,丈夫、兒子的背叛,更屬

典型。在敘事者「我」的眼中,堂嫂因此體現出近乎觀音菩薩的氣質:我的眼睛一直注視堂嫂的臉,忽然間,好像聞到了一股香味。或許

,那是擺在木架上的香條的香味,也許是我身上的化妝物質的香味,那

香味微弱而幽忽,我不敢確定,但我更願意相信,那是發自堂嫂身上

的。此外,〈師生〉之主角林素月老師,原為一張姓美術老師之女友兼素描

模特兒;後來卻莫明所以地與之分手。反倒是張的男學生王立平,因欽羨於

林在張之畫作中所呈現出的氣韻,一直想為她畫像;於是,在她因病入院後

仍不捨地前往探視。孰料,直到目睹林素月的裸體之際,才赫然驚覺她已因

乳癌而切除乳房。此時,張林二人所以分手的原因終於揭曉,而隨即向素月

提出求婚要求的王立平,亦儼然以此成就了個人對藝術永恆之美的追求與堅

持。但換一角度來看,由於(舊)時代因素使然,鄭清文筆下的女性,實多

屬任勞認命、溫婉賢淑者(如〈堂嫂〉、〈師生〉、〈三腳馬〉);且鄭對

她們的圖繪,亦不免落於(以男性為中心的)傳統社會對女性想像期盼的框

限之中。即使如〈局外人〉、〈死角〉、〈割墓草的女孩〉等篇章中的女性

,看似另有悖於社會規範的言行展演,但它們的重點與其說是在凸顯女性特

質,遠不如說是藉由「事件」本身以啟示人生,控訴不義。相形之下,〈升

〉中男主角林景元的太太,倒真是顛覆意味十足--由於家中廁所馬桶阻塞,

她緊迫釘人,逼著丈夫不得不在上班時間趕回家去清理滿溢而出的穢物,從

而暴顯丈夫內在情性與外在對人對事態度上的種種猥瑣鄙陋。馬桶穢水不降

反升,林景元汲汲營謀於自己公司職位的調升,最後卻應升而未升,於是相

映成趣,謔而不虐。在此,太太「戲份」雖然不多,卻意外成為全書最鮮活

、特殊的女性角色。三、

鄭清文曾表示:「我比較不喜歡浮華的東西」,所以同樣的題材,「我

寧願寫得『沈』一點,點到為止,不要讓它『浮』起來,我不喜歡直接寫出

來,不喜歡過分暴露,寧可保守一點,含蓄一點,不要高聲大叫」。基於這樣的創作理念,在敘述手法上,他的文字一向清淡樸實,不尚華

采,甚且慣以極簡單的對話體來推展情節;但往往興寄深遠,耐人尋味,其

原因,一則固緣於所敘事件本身的複雜性,再則,亦與其饒富詩意的造境寫

意手法有關。前已述及,他常以類似推理小說作法,讓人物在事件中追尋求

索,抽絲剝繭。但終究不同於一般推理小說的是,其目的並不在營造短暫刺

激的懸疑高潮,以眩人耳目;而是意圖藉此揭示社會人生的諸般複雜面向。

也因此,最後真相看似「大白」,事件卻未必結束,人生路途尚待繼續前行

,生命的開創與發現仍有無限可能(如〈秘密〉,屬於丈夫的秘密揭開了,

但妻子為何要削髮?她果真懷孕了麼?此後生活裡還將會有什麼秘密被發現

?連串的問題仍無定論,有待進一步體悟驗證)。鄭的小說多有餘韻,這當

是原因之一。在莫測多變的人情人事之外,鄭亦同樣擅寫簡單的人生即景,恆定的生

命旋律,以及人間情愛的蘊藉深沈。特別是經由饒富詩意的造境寫意手法,

天地悠悠,情韻綿緲的視景,每每於焉浮顯。早期名作〈水上組曲〉,堪稱

此中典型。該篇描寫一擺渡的年輕船夫,暗戀一不時出入舊宅柴門,到河灣

汲水、洗衣的女子。儘管他數度勇於躍入驚濤駭浪中救人,面對伊人卻始終

沒有勇氣攀談。直到某日,女子(因站在雨中看他救人而病危不治?)自門

內消失,換了另一女子出來,「他就相信她再也不會出來了」。其間,河水

漾動,時光流逝,女子漂洗衣物的情景與船夫暗戀情愫交相疊映,一一化作

悠緩細緻的動中之景:整個河面淡淡地罩著水煙,輕輕地挪動著。……

他覺得她的裙子在輕盪著。他沒看錯。他明明知道她不會看他,像

他偷看她一般。但在他背著她的時候,他總覺得她的視線就在注視著

他。

她已到河邊了,把裙子輕輕撩起,輕輕盈盈的蹲下。水聲輕輕地響

起著。肥皂的泡沫慢慢流了過來。然後,她揮起擣杆,那聲音響徹了河

面,然後,又是一聲輕輕的水響。如此意境,幾可與沈從文〈靜〉、《邊城》等作相媲美。另如〈春雨〉,

也有類似描寫。此一藉「情」與「景」交融互滲以彰顯人物特質的作法,當是

他小說敘述上的一大特色,在本集中,亦多有可見。如「堂嫂」家居觀音寺旁

,她對生命的負荷承擔,自當與觀音的慈顏與幽香相映照;「割墓草的女孩」

的恐懼及與暴力脅迫的抗爭,必置身於墓地之中,始能凸顯;阿壽伯「最後的

紳士」的感傷,當然要由好友的喪禮發端;而也唯因須輾轉於飛機失事現場、

家畜保治所焚化爐,以及婆婆窺伺眼神無所不在的自家房室庭院之中,〈焚〉

之女性纖細幽微的情思轉折,方得以幽幽傾吐。於是,也就在以推理方式演述情節事件、以情景交融手法展顯人物情質的

「敘述」之中,我們看到本集作品對「女性」形象的多方展演;看到「時間」

的推移、生命歷程的開展和變化;當然,也看到了作者數十年來一以貫之的創

作理念:尋找自己,尋找人生;真誠而懇切,平實而堅持。