黃庭碩(臺大歷史系博士候選人)、詹前倬(臺大歷史系碩士生)

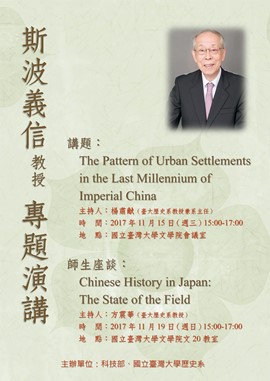

斯波義信先生是日本著名的歷史學者,歷任東京大學東洋文化研究所所長(1988-1990)、國際基督教大學教養學部教授(1991-2001)、東洋文庫理事長(2001-2006),2007年接任東洋文庫長迄今。斯波先生主攻宋代經濟史、華僑史及中國都市史,著有《宋代商業史硏究》(1968)、《宋代江南経済史の研究》(1988)、《華僑》(1995)、《中国都市史》(2002)等重要著作。斯波先生的學術成就受到日本學界高度肯定,2003年獲選為日本學士院會員,2006年入選日本文化功勞者,2017年再獲象徵文化工作者最高榮耀的「文化勳章」。2017年已屆88歲高齡的斯波先生,仍精力充沛地持續進行學術研究,據說近來正努力學習珠算,也計畫撰寫一本相關的學術專著。

|

|

本系很榮幸邀請斯波先生來臺,於2017年11月15日發表演,19日與師生座談。以下為兩場演講及座談會紀要。

第一場:帝制中國近千年的城市聚落型態

第一場演講主題為「帝制中國近千年的城市聚落型態」(The Pattern of Urban Settlements in the Last Millennium of Imperial China),旨在通過對城市聚落的型態分析,探討近千年中國歷史的長期變動。斯波先生首先指出,就人口的概略統計來看,中國歷史上有兩段重大變動期:一是唐宋,人口從約5,000萬增為1億;二為明清,明初因戰亂減至6,500萬,清初回升至1億5,000萬,其後再劇增到3億5,000萬人。日本學界將這兩次變動稱為「唐宋變革」與「明清變革」。他們大抵主張唐宋時期有一個從束縛到解放的過程,特別是內藤湖南(1866-1934)主張這個時期從貴族移動到士紳與庶民,呈現階級鬆綁(open class)的狀況,且多認同這個時期的生活水準改善,帶來人口增加、生產力提升、商業化、都市化等現象,進而造成大規模的社會流動。

與此相應,在政策面也有所改變,如稅制從均田法至兩稅法、兵制由府兵到傭兵常備軍、財政理念從重農主義轉向重商主義等等。不過斯波先生特別著重在商稅(inland duty、native customs)部分,他認為此乃前述社會變動於稅制上的最具體影響。這個制度在780年(唐德宗大曆十四年)與兩稅法同時導入,並於五代以後持續施行。稅率在不同領域的課徵標準不同,如3%的過稅、2%的入勝稅及住稅、10%的「抽分」等等。目前尚存有1077年(宋神宗熙寧十年)全國的稅收統計,共記錄了北宋首都東京開封和3個陪都(西京、南京、北京)、23個路、283個府城∕州城、1157個縣城、791個鎮∕市,總計2,038個徵稅所的全國商稅貨幣收納總額,[1]甚至有課稅品和免稅品的細項,可以說是宋代商稅最清楚的紀錄。法國漢學家白樂日(Étienne Balázs, 1905-1963)曾以1077年的統計為基礎,佐以在此前後的其他稅收材料,繪製宋代商稅的全國分布圖。[2]白樂日此圖雖未納入鹽業的統計數字,斯波先生仍給予高度評價,並用以分析當時的都市層級。在進入正式討論前,斯波先生特別針對中國的都市化、分工化進行說明。

斯波先生將聚落分為8個層級,大抵按都城、省城、道治、府治、縣治、鎮、市、村排列。前5等級可視為都市範疇,6以下則為鄉鎮。儘管此分類主要參照歷史上的行政單位,但斯波先生認為亦不妨從經濟地理學的角度,將前7層級的聚落理解為經濟中心地,分析中國歷史上的社會發展狀況。通過史料可以發現,戰國以前只存在第2層級的中心地,秦漢至南北朝則沒有第6、7層級的中心地。南北朝雖然出現了第8層級的村,然而當時並沒有能夠串連其與更高級中心地的節點,至中唐以降第6、7層級的中心地出現後,村才得以被整合進經濟網絡中。此後,1到7級的中心地遂構成一個完整的結構,持續到現在。斯波先生認為,若想進行遠距貿易,單只有第5層級以上的中心地是不夠的,必得待第6、7層級的中心地出現才有可能。相關討論已收於斯波先生的《中国都市史》,有興趣的讀者可以進一步參閱。

斯波先生認為,前述的宋代商稅統計,可用以推論當時不同層級都市的商業化程度。直覺上來說,層級越高的城市,似可收到較多稅額;然就1077年的全國商稅圖卻可發現當時許多市鎮所收稅額與縣城相當,反映當時第6、7層級的聚落已有相當高的商業化現象(兩浙尤為明顯)。從全國的角度看,河北東、西路與兩浙路的聚落層級發展都相當完整,若能將鹽稅納入,想必更顯繁盛。斯波先生還特別提示聽眾,河北之所以能收到如此多的商稅,應與當地的豐富物產及便捷水路有關。

|

▲白樂日所繪宋代全國商稅圖(轉引自斯波先生ppt) |

談完稅制後,斯波先生順勢帶到政策面的應變。此時出現以資產稅與間接稅為主的兩稅法。不過,斯波先生特別提醒兩稅法中涉及土地等資產稅的部分,其實很難課徵,因為需要對地產進行徹查。從歷史上看,一直要到清代,土地稅才成為稅收的主要來源。在此狀況下,自然還是得仰賴專賣與商稅等間接稅,這也使得政府的財稅理念不得不轉向「重商主義」。而政府課徵間接稅的正當名分,則在於這些稅額絕大多數被拿來供給新出現的雇傭常備兵,用以維持國家和平與百姓福祉。總的來說,唐宋之際的城市聚落發展,及相應而生的制度改變,基本構成帝制中國近千年來的架構,這是斯波先生第一場講座所欲揭示的。[3]

|

▲演講現場實況(2017年11月15日攝於臺大文學院會議室) |

第二場:日本的中國史研究

第二場以師生座談會形式進行,主題是「日本的中國史研究」。斯波先生首先介紹日本的中國學研究基礎:考證學。在日本,用漢字寫的文本稱「漢籍」。漢籍約在5世紀時進入日本,漢譯佛典則約在6世紀時傳入。由於日文與中文相差甚遠,為了瞭解中文,日本學者發明獨特的「訓讀法」研讀漢籍。此法由平安時代(8-11世紀)的僧侶發明,後為其他學者所接受。在不同時代,漢籍研究的推動階層都不一樣,平安時代主要為僧侶及朝廷貴族,鎌倉、室町時期(12-16世紀)則為僧侶、朝廷貴族、上級武士,到了江戶時代(17-19世紀),漢籍研究除了傳統的僧侶與貴族外,下級武士與町人的重要性大幅提高,著名的伊藤仁齋(1627-1705)便是商人出身。另外,江戶時代有官學,且特別重視朱子學的註釋。不過當時影響更大的,是不完全接受朱子學的私學。如伊藤仁齋的古學,以及其後執學界牛耳的荻生徂徠(1666-1728)之「古文辭學」。同一時期,蘭學也逐步滲透到社會,並與既有的傳統漢學匯流,從而讓官學不再像過去那般獨尊朱子學。「昌平黌」便是一所具有此種綜合特色的學校,其後的「大學南校」,[4]乃至帝國大學也都帶有這樣的特色,該學風被稱為「折衷學派」。斯波先生特別提到,著名的京都大學教授狩野直喜(1868-1947),便受業於「昌平黌」的島田篁村(1838-1898)。再如內藤湖南也曾受到「折衷學派」的影響。此種折衷特點乃形塑近代日本中國學研究的重要力量,也是與中國的中國學研究迥異之處。

斯波先生接著介紹法制史的發展。在日本的中國學中,法制史究竟具有什麼樣的影響,是過去學界較少談論的。他認為論及此課題的一個重要參照是德國的Pandekten法學體系。該法學體系將Roman Law視為普遍法,將德國法視為固有法,並將重點置於二法關係上的探討。日本法制史受此啟發,將受到唐律影響的律令視為普遍法∕公法,將莊園法及武家法等視為固有法∕私法,從而討論二者關係。奠定日本法制史基礎的是宮崎道三郎(1855-1928)與中田薰(1877-1967)兩位學者。宮崎道三郎是日中私法研究的先驅,其研究成果透過楊聯陞(1914-1990)引介,為西方學界廣知;出身武人家庭的中田薰,很能理解日本公、私法間千絲萬縷的關係,因此把法制史問題當成自己生命經驗般加以研究,主要集中在日中律令制度比較、莊園法.武家法的探討,以及致力於整個法制史研究的體系化。中田薰兩位傑出的弟子──仁井田陞(1903-1966)與滋賀秀三(1921-2008),則在其師基礎上繼續發展,前者繼承普遍法,後者則以固有法為重。仁井田陞在中田薰建議下,著手進行唐律令的復原,撰有《唐令拾遺》,其實證研究上的貢獻,以及對習慣法研究的假說,皆對後世有重大影響。滋賀秀三專主其師未完成的家族法研究,在唐宋至明清時期的家族法、府州縣裁判的「判牘」(法、理、情的互相關係)上,成就斐然。不過,仁井田陞後來的研究興趣逐漸從普遍法移轉到固有法,並對滋賀秀三的家族法研究展開深刻批判,二人的辯論焦點,集中在中國的家族法究竟屬於公法抑或私法這個論題。上述幾位學者的年代都相當早,對日本的中國法制史研究無疑具有典範意義。

接下來斯波先生將話題轉移到社會經濟史部分。他首先介紹提出唐宋變革論的內藤湖南。內藤湖南家學淵源,對中國具有深厚的理解,且因做過記者,對1911年的中國革命懷有巨大興趣,因而做出許多政治性的發言。他最主要的論點在於,相較唐代以前,宋代以降是個平民主義、open class及更自由的時代。另一重要學者為桑原騭藏(1871-1931),他從地政學、人文地理學的角度出發,提出中國政治、人文及資源、分工重心的南移假說,影響後世甚深。[5]第三位重要學者是加藤繁(1880-1946)。加藤繁對理論的興趣不高,他認為日本的經濟史研究晚歐洲近百年,因此應先累積實證成果(中田薰也有類似想法),就此而言,可以將他視為實證研究上的先驅。不過從《支那經濟史考證》(1952-1953)所收諸文中,可以看到他將社會變化的驅動力歸因於各種分工─地理分工、產業專業化、商業發達、城市化、貨幣供給等等──的想法。斯波先生特別推崇加藤繁的《唐宋時代に於ける金銀の硏究》(1925-1926),認為迄今仍少有研究超越其水平。最後則是宮崎市定(1901-1995)。他的研究方式近於自然科學,提出大理論後,再蒐集相關資料加以證成。其理論框架以內藤、桑原的研究假說為基礎,進而吸收、統合加藤的實證研究,最後提出新的假說。斯波先生認為,這4位學者中,加藤繁先生的研究至今還有很高的參考價值。特別是對照戰後馬克思史學盛行時,學界習慣先提出一個大理論框架、再找史例證成己說,加藤繁的做法顯然更經得起時代的考驗。

斯波先生於座談會最末,也附帶提及華文學界經常問起的東京與京都學派之爭。他認為就淵源來說,兩派從成立(京都在1906年、東京在1910年)開始就帶有較勁意味,且無論師資組成、學風都不同,其後又涉及經費爭取問題,而加深了這種態勢。一般認為,京都大學漢學傳統較強,東京大學則受到較多馬克思主義的影響,斯波先生認為這樣的區分並不正確,事實上,京都大學有很多研究馬克思主義的學者;相對的,東京大學反倒沒有很多。且相較東洋史,斯波先生以為日本史研究上的論爭遠為熱烈,這是值得華文學者留意的觀察。

問答時間中,臺大歷史系衣若蘭老師先行提問,17至19世紀的日本,漢學的接受階層有什麼樣的變化?斯波先生說明,18與19世紀間的變化發生在學術內容:流行在18世紀的朱子學,進入19世紀後被洋學取代。若是更廣泛地就知識接受而觀,過去只有地位崇高者才能讀到抄本,因此知識主要流通在上級武士階層。江戶時期以後,經濟發達與出版業興盛,則讓更多人能夠接觸知識,因此儘管上級武士與僧侶都持續閱讀,但我們可以看到下級武士已然成為主流的知識接受者,這與內藤湖南所論的平民化有關。

臺大歷史系博士生蘇育成繼而詢問,漢學在日本近現代學術中扮演的角色為何?又,自以世界史法則研究中國史的方法1980年代退潮後,日本學術界是否還看得出什麼比較明顯的研究趨勢?關於第二個問題,斯波先生認為馬克思已不再作為青年學者的討論對象,雖然有些用詞或想法仍然延續下來,但之後應當會尋求修正與改變。青木敦老師則補充道,斯波先生在日本中國史學界的地位,與他較早注意明清史資料及參考歐洲研究成果這兩點有關,而沒有直接投入馬克思學說的討論。與此同時,他也請教斯波先生,日本的中國學有利之處在哪些方面?對此,斯波先生強調「訓讀」的重要性,此外也呼籲應當重視地理學。

至於第一個問題,斯波先生則認為,國史學與漢學不能分離,這方面可以參考陶德民先生的著作。[6]就歷史學的發展來看,西洋歷史學東傳以後,深深影響了日本歷史學,雖然京都大學的教授仍保有漢學傳統,但其影響終究有所侷限。許雅惠老師進一步詢問,漢學與蘭學兩個傳統,與東京、京都二學派的治學取向是否有關?斯波先生解釋,傳統漢學較少留在歷史學門,多走入中國哲學與中國文學。京都大學繼承漢學的有內藤湖南,他留在歷史學門;東京大學的有島田篁村、狩野直喜、服部宇之吉(1867-1939),其中服部先生是轉入中國哲學的例子。

斯波先生以要而不繁的方式,向在場聽眾介紹兩個非常重要的課題,在會後引起極為熱烈的討論,相信與會者都能從中獲得相當寶貴的啟發。希望未來還有機會邀請斯波先生前來臺大交流,以及早日看到新的研究成果!

|

▲座談會現場實況(2017年11月19日攝於文20教室) |

|