張瑞林(臺大歷史系助理教授)

透過文字書寫當時的智識與物質條件來理解文字本身,脫離自我的思考慣性與原生的文化制約,而將文字視為應受傾聽、尊重與服務的對談者,這樣的態度與信念,也許是我在法國接受了以拉丁文與古希臘文為基礎的古典文史訓練後,於2002年決定專研莎草紙學(papyrology)的一大理由。莎草紙學是西洋古代學(Altertumswissenschaften/sciences de l’Antiquité)的一支,從19世紀下半葉開始發展,其演變的時序幾乎與現代考古學的建立與進展平行。作為古代地中海域文明主導區的主要書寫承載體,加上其豐厚的出土量(粗略估計百萬餘文件仍有待解讀與出版;同時,更多文件持續出土),莎草紙文獻是現今西洋古代史研究不可或缺的重要史料。更準確地說,大部分莎草手稿以古希臘文寫就,莎草紙學的崛起,歸功於古希臘文學者率先投入此類文件,進行科學研究、樹立方法典範,狹義的莎草紙學指稱古希臘文莎草紙的相關研究,也包括為數不多的拉丁文文獻。莎草紙學關心的古代史階段,因而是從亞歷山大大帝以降(西元前第4世紀下半葉),至伊斯蘭時代初期(西元後第8世紀上半葉),即西洋文明核心世界(包括近東)在西元前第一千年紀中期之前的舊秩序瓦解後,歷經的希臘化時期、羅馬帝國時代、拜占庭初期及阿拉伯早期,這一段長達千餘年的新秩序奠基期。古希臘文莎草紙的豐碩研究成果促成上述四時代的歷史研究翻新,也使過去較受忽略的其他語文莎草紙相繼成為國際學術新秀,包括埃及文通俗體(Demotic)、科普特文(Coptic)與阿拉伯文文獻(以傳統埃及文寫成的莎草文件則屬於埃及學的研究對象)。

莎草紙絕大多數發掘於埃及;埃及獨特的沙漠乾燥氣候,使一度人文薈萃的諸多棄城(包括墓區)中的草紙得以保存。但是,莎草紙學並不受限於埃及地理範疇與當地制度史的框架。事實上,當歷史進入希臘化時代──或許可稱作「莎草紙學的時代」早期,古典世界的文明與學術中心就從雅典移至亞歷山卓城,也就是從城邦希臘挪至托羅密埃及。而從70、80年代開始,超過一世紀的研究成果累積,已使埃及擺脫俗套的「神秘面紗」形象,古埃及也不再被視為史上絕無僅有的特例,而被整合進宏觀的近東史或環地中海區域史;埃及出土的第一手史料,不但是文化涵化研究的絕佳材資,也持續為古希臘史、羅馬帝國史、原初基督教史及早期伊斯蘭史注入修正傳統詮釋的新元素。同時,解讀莎草紙手稿也對palaeography(古文書寫學,有別於中國的古文字學)──研究字體與用筆演變以及紙張書籍格式──貢獻卓越:莎草紙上滿是第一線檢閱古人手跡的機會,遠遠超出較制式化的碑銘文以及中世紀傳抄的局限;書寫風格、紙張運用與排版方式不但隨時代演變,也可依區域、機關與文件性質而相左。此外,莎草紙學的研究對象不限於草紙手稿,還包括載有文字的陶片、皮紙、木牒、布料、紙等等。這些書寫載體的共同特色是它們的可攜帶性、易修改性及隨機性,相較於更討好視覺卻遠更制式的紀念性建構、石碑與文物裝飾性文字,莎草紙學所研究的手稿使我們能以極近的距離與古代作者、甚至讀者接觸,也展現出深廣、細膩且富有彈性的古代文化與社會風貌。

▲BNU古文物保存與展覽室一隅,

展出部分莎草文獻。©BNU-JPR。

|

▲史特拉斯堡國家暨大學圖書館(BNU)館藏莎草紙攝影側寫。

左為BNU特藏主任Daniel Bornemann,右為史特拉斯堡莎草紙學Paul Heilporn教授

(2014年7月張瑞林攝)

|

不同於為史而作史的史書,莎草紙資料包羅萬象──經典著作傳抄、佚名文學著作、神學經傳、私人或官方信函、稅賦相關文件、法院訴訟審理、陳請書、租賃契約、離婚協議、遺囑、出生證明、死亡證書、戶口調查、星象占卜、醫書或藥譜、樂譜、施工估價單、人口普查證明、收據、會計帳目、貨運單等,不勝枚舉。然而,莎草紙學入門不易,其研究也非常曠日費時,為了解讀與梳理細節、文字重建,常需反覆查閱極大量的文件與影像。在開始解讀之前,我們無法預測將讀到什麼,所以處處是驚喜,但是驚喜的同時,詮釋問題亦隨之而來。為了即時處理研究突發狀況,專業的草紙學家必須對古代史諸多面相具有相當瞭解、掌握所擅長時期與領域的國際新研究成果與動向、累積深厚的古語文閱讀與分析能力、嫻熟古代書寫風格的演變、具備對莎草紙實體的敏銳觀察力以及精準的視覺記憶。為手稿定年是最常發生的難題之一。在莎草紙文件本身未註明日期的情況下,我們可使用數項推測的判準:書法風格、特別的語法、文件中提及的人物(有些人物也許出現於其他註明日期的草紙中)、文件所指涉的制度(制度皆有其時代性)。對我來說,莎草紙學研究最困難的部分通常是解讀的最後階段:不論如何絞盡腦汁、費盡眼力,仍然可能有讀不出的字或字母。我常常暫時擱下難題,隔一段時間、拉出思考上的距離,重新解讀時,多半能豁然貫通。莎草紙學家如果無法盡可能解讀所有文字,就表示研究尚未成熟,還無法出版研究中的草紙。

至今已出版的莎草紙中,首先最值得一提的文獻,也許是目前保存於大英博物館的一份古希臘文卷軸,其成書於西元第1世紀末期,西元19世紀末被發掘。出土地據稱是以埃及古王朝末期至中王朝之墓穴聞名的Meir,但是實際來源可能是埃及中部的Hermopolis(荷馬士城),所在地相當於今日的al-Ashmunayn鎮。卷軸正面記載的是一座私人農莊的財務收支,是古代經濟史的重要史料,背面則抄錄了古希臘哲學家亞理斯多德在中世紀即已失傳的《雅典憲政》(Athenaiōn Politeia)!現在我們所知、作為古希臘史最重要史料之一的《雅典憲政》原稿,絕大部分來自這份卷軸。在我看來,這是莎草紙學中最轟動的發現。我還可以舉出許多知名的莎草紙文獻,但是它們的內容大多是文學性的。至於較不為一般人所知,但內容同樣重要的,還包括繁浩的文牘類文件,例如我的博士論文指導恩師Jean Gascou(巴黎第四大學索邦退休教授、索邦大學莎草紙研究院前院長、法國駐開羅東方考古研究院前研究員、法蘭西大學研究院前院士)所出版、發掘於Hermopolis的拜占庭初期稅務頁籍(codex),是現存最長篇的西方古籍。又例如我所出版的三份同樣出土於Hermopolis,而屬於羅馬時期的稅務卷軸(此專書的前身為我的博士論文,同時由德國海德堡大學教授Andrea Jördens所指導,並獲得Summa Cum Laude殊榮)。但是,莎草紙的重要性不僅存在於單一部文件本身,莎草紙學家可以拿莎草紙中的某歷史人物作主軸,集結相關的文件,組成龐大豐富的史料檔案。這些檔案其實往往早於古代建立、保存於同一處,但是在現代發掘以及古董買賣的過程中,被支解流散到不同的收藏處。例如,Zenon檔案,屬於托勒密時代,出土於我的考古計畫所探勘的法尤姆州遺址(見下);Thomas Kruse(奧地利國家科學研究院研究員)所研究、埃及地方行政官Apollonios的檔案,屬於羅馬帝國時期;Jean-Luc Forunet(法蘭西公學院教授)所研究、Aphrodite鎮的律師Dioscorus的檔案,屬於拜占庭時期;Federico Morelli(奧地利國家科學研究院研究員)所研究、Hermopolis書記Senouthius的檔案,屬於阿拉伯時代早期。

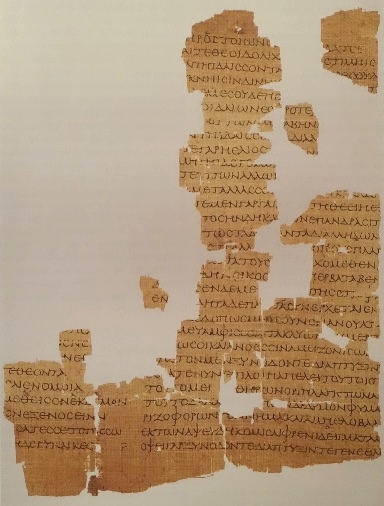

▲Empédocle de Strasbourg,(c) BNU-JPR,古希臘文莎草紙,

為前蘇格拉底哲學家恩培多克勒

於中世紀即失傳的詩作,復現於第1世紀的傳抄;

收藏於史特拉斯堡國家暨大學圖書館,已由Alain Martin與Oliver Primavesi出版

|

Hermopolis雖曾出土大量手稿,仍遠比不上牛津學者B.P. Grenfell與A.S. Hunt於19、20世紀之交開掘的Oxyrhynchus,這座城鎮在莎草紙學中的地位,有如埃及學中的底比斯。當地出土的莎草紙,大部分收藏在牛津大學的Sackler圖書館。從1898年開始至今,英國埃及探勘協會(Egypt Exploration Society)每年出版一本The Oxyrhynchus Papyri,是莎草紙學學界,甚至是國際西洋古代史學界中,地位最尊崇的系列書籍之一。而The Oxyrhynchus Papyri Project長期是英國國家學術院的重點研究計畫,由牛津大學與倫敦大學學院共同主持;我有幸於2010年博士學位完成後,即被延攬入此項計畫,在計畫主持人Nikolaos Gonis(倫敦大學學院古希臘文教授)、Dirk Obbink(牛津大學Christ Church古希臘文教授)與Peter S. Parsons(牛津大學St John’s College古希臘文退休教授)的領導下,進行Oxyrhynchus莎草紙的出版,以及審校邀稿。與這三位卓越又謙和的學者進行研究,以及和學養精湛的Daniela Colomo、W. Benjamin Henry共事,使我受益甚多。我原以為往後的學術生涯將在Sackler圖書館度過,但是2012年底我獲聘出任法國駐開羅東方考古研究院(Insitut français d’archéologie orientale du Caire,通稱IFAO)研究員。

IFAO是法國五大海外研究院之一(駐雅典、羅馬、開羅、大馬士革與馬德里;遠東研究院總部在巴黎,而於東亞成立分支,包括在臺北),是國際埃及學以及與埃及相關的古典學之中,頂尖權威的學術與出版機關。研究員任期四年,獲聘被視為新生學者的殊榮。在此之前,我已出差至IFAO數次,為期最長半年;出任研究員後,則是以埃及住民的身分,在莎草紙出產、古老文明原生的土壤身歷其境。自以為已熟稔文化易境的我,從臺灣到歐陸、從起居十數年的歐陸到風情殊異的英倫,必須長時間通盤挑戰習以為常的認知與情感模式,最終才理解如何穿透歧異與衝突的表相,有如參透解讀艱鉅的莎草紙,真確進入這個我前所未見、多層悠久文化堆疊互滲、處處是驚喜的國度──埃及。在開羅,甚或亞歷山卓,不論在精神或物質面,深厚的歷史充塞每個角落,也許是市井的叫賣,也許是傳統咖啡店(qahwa)的寒暄;可能轉個巷角,就從1920年代的belle époque建築走入第10世紀的法提瑪(Fatimid)時代殘垣,或是僅需半小時車程,就從尼羅河的中世紀felucca輕帆,移身於西元前第三千年紀的古王國墓穴。

▲開羅belle époque建築(2015年9月張瑞林攝)

|

在IFAO出版了我的專書之後(為博士論文增修。論文本身獲史特拉斯堡大學與聖湯瑪基金會兩項獎;正式出版後,連獲法國古希臘研究協會與法蘭西文學院兩項學術大獎),我繼續研究熟悉的莎草紙學,包括出土於Oxyrhynchus、收藏在IFAO、由我盡數修復的800餘張殘片。除此以外,我不時走出封閉的圖書館與研究室,展開個人的「田野調查」,不僅造訪古蹟遺存,還盡可能走遍開羅,包括一般「外國佬」鮮少涉足的角落。這場文化潛浸,使我更深切體會到兩種看似互相矛盾的原則:文明之物質條件的重要性,以及智識層面的歷史元素也可能具有比物質更強烈的實體性。我的考古研究計畫,就在這樣的體認中成形,目的在於重建莎草紙出土的考古脈絡。

我選擇的探勘遺址是位在埃及法尤姆州東北角的Philadelphia(費拉德菲亞),是托勒密二世(西元前第三世紀上半葉)治下的新市鎮之一。在19、20世紀期間,當地遺存的木乃伊肖像與莎草紙經由不正當管道大量出土,流入古董市場,散藏於埃及與歐美多處,Philadelphia因此成為莎草紙學中的名鎮。但是學界對於它的城鎮規畫、實體構造以及文物原存脈絡幾乎一無所知;在我於2015年獲IFAO支持,初次率團探勘之前,僅柏林博物館曾於1908到1909年的冬天在當地進行過一季考古活動。計畫開始執行後,即受到奧地利國科院(ÖAW)古代文化史研究所(Institut für Kulturgeschite der Antike,簡稱IKAnt)的支持,而我也在IFAO四年任職結束後移居維也納,有幸受聘為IKAnt研究員。

▲筆者(中排右五)主持埃及法尤姆州費拉德菲亞鎮(Philadelphia)的國際考古計畫,

與考古團隊部分工作人員於當地合影(2018年2月19日攝)

維也納不論在莎草紙收藏數量與國際研究權威方面,都與牛津並駕齊驅,也有長久的古典學研究傳統,更是小亞細亞希臘世界考古研究的翹楚;此外,作為中世紀的東西交接之城,維也納也是國際東方研究(Oriental studies)的學術中心之一。一如牛津,此地國際學術菁英薈萃,包括之前提及的Thomas Kruse(莎草紙學家、羅馬史學家)、我研究單位的主持人Bernhard Woytek(ÖAW研究員,希臘羅馬貨幣學家)、IKAnt所長Andreas Pülz(早期基督教史學家)、Bernhard Palme(莎草紙學家、維也納大學古代歷史系教授、維也納國家圖書館莎草紙特藏主任)。我在IKAnt展開另一專書的撰寫,內容是上述收藏在史特拉斯堡國家暨大學圖書館(Bibliothèque nationale et universitaire)的三份羅馬時期稅務卷軸的下半部,預定將出版於奧地利國家圖書館的Papyrologica Vindobonensia系列。同時,我以莎草紙學家的專業身分繼續主持考古計畫:持續彙整分析第一季探勘所得資訊、規劃與執筆出版成果、制定整體提問與研究方向、集合所需專業人才並且持續討論、籌備第二季古考的實地執行、募集資金(第二季活動已於2018年2月完成)。

然而,就在我以為將在維也納落腳之時,非常榮幸,獲得任教於本系的機會,與學養精湛的臺灣學者共事。經過20年、啟始於年鑑史學派發祥地史特拉斯堡、而穿梭於多種文化之間的學習研究與生活體驗,也許,還勉強有些東西可供臺灣新生代參考。在回臺北之前,我常根據自身大學的經驗告訴歐洲學友,臺大學生資質優異,實是栽培後進不可多得的蓬勃苗圃。我也希望,在這個速食知識充斥網絡的時代,能以研究取向、著重科學研究方法、自由而漫讀(或慢讀有價值的書)的教學方式,不但協助同學智識成長,也透過與同學的討論激發我自己新的想法。這樣的態度,其實主要是汲取於恩師Jean Gascou:他已對古代史作了劃時代的貢獻,也站在國際學術界的頂峰,儘管他對研究成果要求極嚴,卻從未對學生有任何預設立場或約束,反而時時鼓勵學生超越他自己。在他的潛移默化下,我非常幸運,到目前為止,可以在固定階段完成該做的事,水到渠成,獲得新的機會,特別是非比尋常的埃及際遇。現在置身臺灣,也希望能藉此機會向中國史與臺灣史學家請益,或許能共同發展出比較性與跨領域的研究新方向。

最後,回顧我的求學與研究歷程,我從未有過張橫渠式的立大志、做大事的目標,徒好讀些想讀的書,經歷一些有趣的人事物,想法似乎成熟時,還會寫些東西。或許,就像楊德昌導演的《一一》中的洋洋所說:「我要去告訴別人,他們不知道的事情,給別人看,他們看不到的東西,我想,這樣一定,天天都很好玩。」

▲筆者與法蘭西科學院終身院士Jean Gascou(左), 以及生化學家、史特拉斯堡大學前校長Éric Westhof(右)合影

|

back to top |