歷史學家是生活在現在與將來,但是他的眼光是與步伐相反的,是望著過去,懷感歷史的。──夏伯嘉

| 夏伯嘉教授,1955年生於香港,曾在香港、英國、美國、德國等地求學,1982年獲得耶魯大學博士學位,現為美國賓州州立大學Edwin Erle Sparks講座教授,主要研究領域為歐洲宗教改革時期新教、天主教改革運動、反猶太運動和中歐文化交流。2000年獲選為中央研究院人文組院士,曾應國科會人文社會處之邀,以〈我研習歐洲史的歷程〉一文,回顧自己求學和研究經過。夏老師自述選擇歐洲史為研究對象,與他個人成長背景有關。夏老師自小在香港長大,當時香港仍為英國殖民地,對於生於斯、長於斯的人而言,自我認同始終是心中難以解決的問題。在香港的中國人要認同哪裡?倘若信仰西方宗教,又要認同哪裡?夏老師表示,如果心中這些問題無法解決,不如選擇讀跟自己完全無關、一段陌生的歷史,如德國史、歐洲史等等。當年香港只有兩所大學,許多學生在中學畢業後選擇出國深造,夏老師也在留學的潮流中,負笈海外。 |

▲夏伯嘉教授

(2006年1月攝於淡水漁人碼頭情人橋) |

在海外多年的某個時間點,夏老師心裡泛起些微漾的感受,讓他開始思考如何從海外走回中國。但要怎麼走回來?不單只是身體上走回中國,因為即便回到香港,也已不是他成長階段的那個社會。那該如何從情感和思想上走回中國?夏老師從遠赴重洋、一生為異地服務的傳教士身上,發現彼此生命的相似性。他對於傳教士的認識,源於在香港所就讀的教會學校裡的神父,他們講著一口流利的廣東話,在學校服務數十年之久,退休後也選擇終老於此,一生貢獻於異鄉。對於他們的傳教工作,也許不是每個人都會認同,但夏老師認為至少應對他們的精神存有敬佩之心。相對而言,當學子結束海外留學生涯,選擇留在他鄉,這項決定在當事人心中定有相當程度的取捨。夏老師回想他投入明清天主教史研究,是在他父親去世後下的決心,除了希望能把自己所學帶回中國社會,二方面也是為自己找出一條路──一條走回中國的路。

明清天主教史研究:論題與研究方法

夏老師原打算以「天主教在中國」為題,撰寫一部大部頭的著作,時間斷限從明清之際到禮儀之爭。研究架構規劃完成後,便著手閱讀相關的檔案文獻。在閱讀的過程中,許多問題一一浮現,他開始對一些比較細的題目進行深入分析。他認為在研究的過程中,常常會碰到一些預料之外的事情和史料,而將自己的研究帶到一個新的領域。

夏老師談及〈宗教信仰與夢文化:明清之際天主教與佛教的比較探索〉的寫作,便是在這種偶然的機緣下完成,在閱讀艾儒略(Giulio Aleni, 1582-1649)《聖夢歌》時,啟發他去思考聖夢記載在明清天主教傳教的意義。之所以選擇和佛教進行比較研究,除了佛教在中國也有自己的聖夢文化之外,另一方面,中國最初的許多天主教徒都是由佛教徒改宗,這兩種宗教在教義、儀式、信徒方面有很多相似之處,藉由並列比較,更能呈現兩種宗教對聖夢敘事形式的歧異之處。

在明清天主教研究當中,關於天主教和儒、佛關係的討論已有豐富的著述。夏老師在〈天主教與明末社會:崇禎朝耶穌會士龍華民山東傳教的幾點問題〉的研究,則涉及天主教和穆斯林以及民間宗教的接觸。夏老師在清代特別是方濟各會的書信集中,也看到天主教和伊斯蘭教互動的零星記載。他認為同樣是一神信仰的伊斯蘭教,他們處理中國禮儀問題的態度,可以作為天主教的對照組。 夏老師便舉了一個發生在禮儀之爭時期的例子:

有位在廣州的方濟各會士前往參觀清真寺,他問穆斯林說:你們穆斯林是怎麼處理中國禮儀,像是祭祖、祭孔等問題?穆斯林回答:我們穆斯林中也是有讀書、考上科舉作官的人。但這些人除了要祭祖外,特別是擔任官員的穆斯林,還需要參與祭孔的儀式。一旦他們要返回清真寺作禮拜時,則需要作一個懺悔的儀式。

基本而言,伊斯蘭教和天主教之間僅有零星的接觸,未存留太多文獻紀錄,夏老師認為這和天主教在華傳教初期是把佛教視為主要的假想敵,並沒有特別留意穆斯林有關。至於同為一神信仰的猶太教,除了利瑪竇曾記載他在河南開封的發現外,夏老師曾在紀錄中看到有位法國耶穌會士希望把開封猶太教的文物全部運回法國,清朝官員也答應了,但這件事始終未能辦妥。

明清天主教史研究在近十年逐漸轉向對於中國信徒的重視,也隨著中國信徒的著作重新整理出版,在研究議題上有更多的開發。然而夏老師表示,若想對明清時期各階層的中國信徒作全盤認識,基於史料的限制,存有一定的難度。〈宗教信仰與夢文化〉一文中雖然曾討論信徒張識、顏魁賓和徐啟元的聖夢記載,但該文主旨仍是研究中國天主教教團本身對於夢的解釋。夏老師認為若要從事中國信徒研究,可從傳教活動的中間人物,也就是以前所謂的「相公」著手。這些信教的讀書人,常是傳教士著書的助手,有些人還有功名在身,並留有中文著述,目前學界對他們的研究也才剛起步。

另外,夏老師也建議可針對中國籍的神職人員,不單只是耶穌會,還包括其他在華傳教修會所培育者,做一個整體的研究。相較於同一時期的歐洲史,研究者可藉由學校、經濟、政治的檔案來研究新、舊教與社會變革、階層移動的連帶關係,但在中國卻缺乏此類型的史料。除非像張先清教授在閩東福安地區找到當地的族譜等文獻,能夠分析各地宗族和奉教、反教的關係,否則並不容易做出一個整體且具有系統性的研究。夏老師也承認,民間宗族或許還收藏一些文獻,但多半是十九、二十世紀的紀錄,明清時期基本上僅有一些零星片段的史料。

在歷史研究中,不少學者在研究取徑和方法上深受社會科學理論的啟發,也致力於提出各種方法論與分析架構。目前明清天主教史的研究學者當中,比利時魯汶大學(K. U. Leuven)的鐘鳴旦(Nicolas Standaert)教授在他的研究中陸續提出一些新的理論框架。 夏老師表示,他在求學過程中,對社會學、人類學和文學理論也相當感興趣,除了這些學科在當時的美國學界是一股新興潮流外,自己也想弄個清楚。但回歸到寫作時,夏老師覺得自己做歷史研究的出發點,並不是想提一些理論,想做的反而是傳統的歷史,敘事的方法是要還原歷史事件、面貌與人物,他也認同理論可以用在思考問題和分析史料方面,但在他書寫的過程中,對於提出理論這件事並不太有興趣。

人物研究與史料性質:

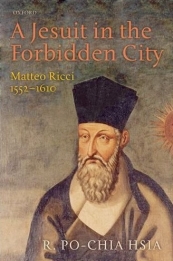

A Jesuit in the Forbidden City

|

夏老師的新書A Jesuit in the Forbidden City: Matteo Ricci, 1552- 1610(左圖),即將在2010年10月由Oxford University Press出版。以利瑪竇為題的傳記、研究專書和論文已不勝枚舉,利瑪竇的中文和西文著述也都有重印出版,夏老師的新書有哪些新的洞見,著實令人好奇。

夏老師自述他對利瑪竇的研究,始於七、八年前,計畫在2010年利瑪竇逝世四百週年時完成專書出版。在這七、八年的寫書計畫期間,夏老師曾實地走訪利瑪竇入華路徑,先到利瑪竇入中國的第一站,亦即當時兩廣總督所在地──肇慶,經珠璣巷,從南雄一路抵達梅嶺。 |

夏老師表示,他在利瑪竇研究上有三點新意:第一,他使用了在中國傳教舞台邊緣性人物羅明堅(Michele Ruggieri, 1543-1607)的中國紀錄(現藏於羅馬,以下簡稱《羅明堅札記》),作為補充利瑪竇研究的史料,特別是利瑪竇在廣東活動的前幾年。其次,他特別留心利瑪竇在1608年開始撰寫的《利瑪竇札記》與原始書信記載資訊矛盾的地方。第三,藉由中國史料,重新考證以往存疑未解之處,例如他考證出在1595年攜子遠赴韶州拜訪利瑪竇,並帶利瑪竇離開廣東,使其進入傳教事業轉折點的大官Scielou,實為孫鑛。夏老師以在上海圖書館發現的孫氏家譜,作為重要的證據之一。

夏老師對於《羅明堅札記》的使用,在臺大歷史系的三場演講中,引起與會者的關注,夏老師說明了《羅明堅札記》和《利瑪竇札記》兩種史料的性質。首先比較兩者字跡,《利瑪竇札記》雖為手稿,但字跡清楚乾淨,相當好讀,夏老師認為這是因為利瑪竇知道他的手稿會被出版,他是為歷史留紀錄。但羅明堅的紀錄就非如此,當他在1588年奉當時遠東視察員范禮安(Alessandro Valignano, 1539-1606)之命返回羅馬,請求教宗派遣大使團前往中國,在等待教宗同意的過程中,耶穌會總會長命他撰寫在中國的傳教紀錄。他一面心繫使團進度,一面完成總會長囑託,《羅明堅札記》即在這種情況下匆促完成,內容雜辭無章,字跡潦草,紙張上又有水漬。夏老師在《羅明堅札記》的封面上還看到十七世紀的檔案人員的註記,認為:此書內容有四分之三是虛構的,故不可信。夏老師回想他第一次看到《羅明堅札記》,覺得相當難讀,再看到檔案人員的評論,原有放棄的打算。但愈看愈覺得精彩,發現羅明堅其實是很重要的人物,不僅和利瑪竇在傳教路線產生分歧,而且他的紀錄更可以幫助我們理解耶穌會在廣東傳教初期幾年的教務發展。然而儘管羅明堅有他的重要性,但基於其他史料的不足,夏老師將羅明堅放在這本新書當中來處理。

二十世紀初耶穌會整理利瑪竇資料時,《羅明堅札記》曾被使用。耶穌會神父Pietro Tacchi Venturi(1861-1956)和德禮賢神父(Pasquale M. D’Elia, S. J., 1890-1963)在整理及註釋利瑪竇的西文著作與書信中,皆有引用,但他們將《羅明堅札記》拆開來使用,並非視為獨立的文本。 德禮賢神父在著作中表示,羅明堅的重要性僅在於把利瑪竇介紹到歷史舞台,爾後即淡出歷史。

除了這兩位研究者看過羅明堅的手稿,夏老師還知道另一位耶穌會神父施省三(Joseph Shih)的博士論文即以羅明堅為題,但其研究僅有部分出版。 夏老師曾在羅馬見過施神父,問及此事,施神父答以會長認為沒有必要全部出版。夏老師一聽就覺得不對,心想或許是因為利瑪竇的形象不可破壞,也不能有其他人物出現在他的四周。

| 德禮賢神父在上海多年,中文程度相當不錯,對於《利瑪竇札記》所做的註解和考證大抵正確,但還是有些小錯誤。黃一農教授先前提出一點修正, 夏老師也考訂出利瑪竇義大利原文中的Scielou應為孫鑛,而非德禮賢神父在註解中提出的可能名單──石星。但整體來說,瑕不掩瑜。近幾年義大利雖重出《利瑪竇札記》,但在文獻註釋功力絕對比不上德禮賢神父,惟一的優點大概是書價便宜,開本也小一些。 |

▲利瑪竇出生地──馬切拉塔(Macerata) |

《利瑪竇札記》基本上是用義大利文書寫,因利瑪竇在北京處理教務,各地傳教士在寄給他的報告信中,有些傳教士是使用葡萄牙文撰寫。當利瑪竇在1610年去世時,全書尚未完成,現存《利瑪竇札記》的後半部分,就夾雜幾封葡文書信。當金尼閣(Nicolas Trigault, 1577-1628)在1615年譯成拉丁文出版時,則把敘述方式統一,也加了一些自己的見解。夏老師認為兩個版本的差別,基本上應該不會太大,但兩個文本比起《書信集》,皆非原始材料。

現今利瑪竇西文著作的諸多譯本中,臺灣光啟文化在1986年據Venturi和德禮賢神父的著作翻譯出版的《利瑪竇全集》,夏老師認為基本上有可參考之處,但在譯文中仍有疏漏。如在《利瑪竇書信集》的一封信件,信中夾雜一段葡萄牙文,譯者省略未譯,也未作說明;在《利瑪竇中國傳教史》中,譯者直接把Scielou視為石星,未將德禮賢神父在註腳中對於自己推測的存疑標記出來。 日本在1982-83年出版的大航海叢書系列據德禮賢本出版了《中國キリスト教布教史》。 夏老師表示他沒讀過日譯本,但如果要學日文,倒不如學義大利文,直接讀原文來得好。

至於1942年耶穌會神父Louis J. Gallagher(1885-1972)譯自金尼閣拉丁文版本的英譯本,由於缺乏人名、地名的註釋,反讓讀者一頭霧水,不知所云。據Gallagher的英譯本而出的中國大陸譯本《利瑪竇中國札記》,本其所源,仍有和英譯本同樣的問題,儘管中譯者偶有註解補充說明。

夏老師對於利瑪竇的研究,除了在史料上的開發外,還有一個重要的看法:希望把利瑪竇重新放回歷史的脈絡當中。夏老師認為過去的研究受限於當時的環境,對於人物不能給予適當的評價,導致利瑪竇成為一個象徵,而非真實活在過去的歷史人物。如何把人物放回歷史脈絡,恢復他屬「人」的一面,夏老師認為可從很多的面向來觀察,除了利瑪竇較為激烈的情緒表現外,從他寫給弟弟、父親的書信的筆觸中,可以看出一個異鄉人為了宗教事業作出多大的犧牲,信中也常提及他思念家中年邁的祖母。

另一方面,利瑪竇對於中國佛教的攻擊和他內心深沉的敵意,除了是他人性的表達,更是身為反宗教改革時期一個天主教傳教士的態度。夏老師認為每個人都是很複雜的,有個人因素、有歷史和社會給他的定位,利瑪竇自然也不例外。現今藉由重新檢視利瑪竇的機會,研究者的出發點應當是要站在他的時代來看他,不應將其視為今日中西文化交流的一個象徵。夏老師強調:「利瑪竇是一個人,不是一個象徵。」

今日對於利瑪竇的評價,特別是他辟佛的態度,也引起了一些反省。夏老師提到他幾年前參加耶穌會在澳門舉行的研討會,以羅明堅和利瑪竇路線差異為題發表演講。現場有位耶穌會神父問他:當年耶穌會在華傳教時,是不是搞錯了敵人?那位神父有些感慨,認為當時若能和佛教早些對話,或許對教務的開展會較為有利。夏老師認為今日的感慨,並非當時的歷史現況,宗教對話的概念是二十世紀的產物,十六、十七世紀的歐洲還沒有這個概念。再者,天主教當時在中國最大的敵人其實是整個中國與宗教的關係,因為中國是政教分離的社會,中國人信什麼宗教其實不重要,因此明末有部分讀書人完全可以接受天主教,正如同他們接受佛教一樣。到了清代,時值正統儒家學術興盛,佛、道教相對來說是衰落的,儒家學術和宗教的興衰更替問題很值得深入研究。

至於今日對於過去傳教成功與否的評估,夏老師表示他其實不關心這個問題,他不是站在傳教士的角度,只是從文化史的角度來思考過去而已。他也認為成功與否的定義,因人而異。例如穆斯林在明清時期的信仰人口遠多於天主教,但它在中國社會中算是成功還是有限度的發展?伊斯蘭教在中國的傳教就是把信徒塑造成穆斯林,和大一統的文化作出區隔。天主教徒人數雖然少,但卻能成為主流文化中的一部分。夏老師認為中國文化不是要抵制外來宗教文化,而是如同法國學者Jacques Gernet所述,中國人的宗教觀和西方人完全不同。 夏老師認為中國的信仰是民天教,「民以食為天,是中國人最大的信仰」。 |

▲利瑪竇和其他傳教士的墓園,位於現中國北京行政學院內。 |

宗教史研究

夏老師認為所有的歷史都是關乎人,宗教是人類生活當中重要的一部分,但並非全部,物質生活、社會生活也同屬人類生活中很重要的面向。因此他認為作研究的目的在於呈現人本身的複雜性,因此不需要找一個特定的出發點,像是馬克思(Karl Marx, 1818-1883)認為宗教是人民鴉片,或是以前宗教史學者認為的,只有宗教生活、精神生活支配一切。

研究傳教士不能因為他們為了宗教所做的全人奉獻,而忽略其人性。因著他們是人,會有人性,也會有人事上的衝突,在檔案中就經常看到他們互相告狀、妒忌、詆毀的文字記載。想像一下,兩個外國人大老遠跑到中國,住在一起,會不會有摩擦?有了摩擦齟齬該怎麼解決?夏老師就在耶穌會的檔案中看到,耶穌會士安文思(Gabriel de Magalhaes, 1610-1677)曾向長上告狀,提到湯若望(Johann Adam Schall von Bell, 1591-1666)和男孩關係不檢點,現存有厚厚一大疊的告狀紀錄,儘管所記載內容的真實性有進一步商榷的必要,但這件事是有文獻的。另一方面,夏老師也強調文獻本身是經過整理之後的產物,因此在閱讀文獻時,也不要忘記書寫作者這個因素。

做研究的過程中,研究者常得到來自修會團體內部檔案,或是在田野調查的過程中,收集信徒家族文獻和口述紀錄,因為得之於人,在書寫過程中,或許對某些問題的解釋上有些遲疑。夏老師認為在做當代研究、人類學田野調查和歷史研究是有分別的,而且這也不只是宗教史的問題,做所有歷史、社會調查都會碰到。在處理這些議題,依循學術客觀性的規則來呈現即可。

對於宗教史的研究範圍,夏老師認為除了從宗教內部,也就是透過教義的分析來理解過去外,在問問題時,可以把宗教史放在和外部關係,例如和思想史、社會結構、和本土文化之間交流過程,而不單單侷限於宗教本身。為什麼中國人會信教?而且要信天主教?夏老師認為研究者若想要回答這個問題,就必須從各方面來考量,教義本身當然很重要,然而什麼是天主教的教義?這不單只是看經文或是傳教士所寫的要理問答而已。明末清初、或是到了晚清,傳教士所帶來的西方宗教有哪些內容,要從書籍、傳教圖片裡面去觀察他們怎麼表達宗教,而其中有哪些教義對中國信徒有吸引力,且是對哪些中國信徒有吸引力,這就已經超越單純對教義的研究。在宗教傳播過程中,因著時、地、人而異,因此中國天主教的表達形態會跟在非洲、印度相異;在不同時代、不同地理環境中的互動也有所不同。

語言學習

歷史研究離不開語言,從事歐洲史研究所需要的語言條件,對非歐語系出身的研究者來說是一大挑戰,夏老師在拉丁文、德文、荷蘭文、法文、西班牙文、葡萄牙文、義大利文、中文和英文等語言上的專精,著實令人佩服。夏老師在〈我研習歐洲史的歷程〉一文中,曾談到他從大學時期開始學習德文,以及研究所階段在學習法文和拉丁文時發生的種種趣事。在訪談中,夏老師提到當他完成博士學位,在大學執教期間,也在校內旁聽語言課程。夏老師笑稱即便當了教授,還去跟大一學生一起學習,他覺得也很好。有些語言像是西班牙文,夏老師則是自己拿著教科書自修而成。他也提到最近開始學習日文,因為他的著作要被譯成日文,他想看一看他們譯得是否準確達意。夏老師也說,如果想學語言,就要趁年輕,時間晚了,記憶力也不好。至於如何同時維持對這些語言的熟悉度,夏老師坦承這是相當不容易的,但也因為他每年都有機會去歐洲各個國家開會、作研究,而能夠持續閱讀和接觸。

夏老師對於文學的興趣一直很深厚,學習語言的過程,是從基本的文法進入文學當中。他認為歷史學家的工具雖然離不開語文,但在過去的養成教育中,從小學到中學教育,學生並不一定有興趣讀一些跟己身無關的文學,甚至視文學為一種艱苦的文字。也不只是學生有此想法,甚至在歷史學家當中也有一些是對文學沒有興趣,他們看文獻就是看文獻本身。但這並非一個好現象,夏老師認為文學可提供人們精神上的支援,歷史學家閱讀檔案文獻之餘,是應該對文化的所有部分感興趣;而且做歷史研究,除了找出真理和真實性外,其實研究的過程本身是可以帶給研究者快樂的感覺,這種快樂就像是閱讀一篇動人的文學作品、聆聽一曲優美的樂章、觀賞一幅美麗的圖畫一樣。他說:

歷史不只是一個理性的工作,也是一個感性的工作。從感性的角度來看,我們應當對文學有一定的肯定。文字是活的東西,寫在紙上的字,是以前活的人所用的語言,你對語文的掌握愈好,你就愈能明白文獻裡用字用詞的意義。我認為這是一個訓練自己的好方法,學任何一個外國語言時,你需要閱讀它的文學,欣賞它的作品,讓自己從感情上投射進去。

檔案研究

現代語言和歷史語言存有相當的差距,檔案中的文字拼法尚未統一,手稿的辨識也需要相當的時間才能克服。歐洲各城市檔案館所蒐羅的資料包羅萬象,如何悠遊於史料當中,發展出自己的研究,夏老師以他指導學生的經驗,指出檔案研究應該注意的事項。夏老師認為去檔案館前應當先作一番調查,了解檔案館屬性和檔案收藏狀況,在修會的檔案館,如耶穌會羅馬檔案館,專門收集耶穌會的檔案,而在國家級的檔案館,則是包含國家內部各式各樣的資料。什麼類型檔案收在什麼編號之下,都必須事先研究,當然也需要指導教授提點幫忙。

開始閱讀檔案資料之前,至少得要有個明確的題目,因為題目能先確定史料閱讀的邊界,之後再進行數個月的閱讀,累積足夠的素材。在閱讀過程中,主觀性不能太強,否則一旦在文獻中出現例外,或是有趣的紀錄,頭腦會自動過濾,因為閱讀者受到己身過強而缺乏彈性的問題意識的影響,看不到這些例外中的趣味性。另一方面,也不能完全沒有問題意識,否則就不知道要看什麼樣的文獻。這是一個辯證的過程,心中有些問題意識,去看看史料,然後反省一下看過的東西到底是什麼,閱讀到某一個程度,心中多少已知道哪些文獻沒有用,而其他文獻才是有用的,那時也大概可以開始整合問題和文獻的關係。夏老師認為:

歷史問題和文獻本身是兩個不同的層次,但做為一個歷史工作者,是需主動反省當如何運用史料。布洛克(Marc Bloch, 1886-1944)在《史家的技藝》一書中曾說:「歷史本身是死的東西,你要問他問題,他才能回答。」 因此不能一股腦兒鑽進去,文獻浩瀚如煙海,一定會淹死的。

夏老師也提到歐洲學者因為地緣和語言的便利性,訓練學生的方式常是直接就要學生到檔案館裡開始看文獻。夏老師認為這種訓練方式的長處在於踏實地做歷史研究,但短處在於問題意識稍嫌不夠。對比美國的學生,除非是研究美國史,否則其他領域研究上所需的文獻都非唾手可得,還要學習多種解讀文獻所需的語言。相較來說,美國學者較重視思考的訓練,在理論的使用上也比較有彈性而靈活,但短處在於要如何指導學生從理論的框架踏實地走回檔案文獻的閱讀。如果走得回來,那麼他們就結合兩種長處,但也有些學生無法成功地結合兩者。基本上歐美的訓練各有所長。

編輯、教學和寫作

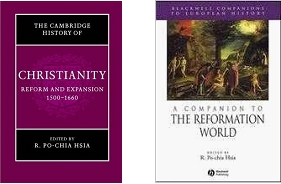

夏老師曾擔任A Companion to the Re- formation World (Malden, MA: Blackwell Pub., 2004) 以及The Cambridge History of Christianity Volume 6: Reform and Expansion 1500-1660 (Cambridge: Cambridge Univer- sity Press, 2007) 的主編。夏老師認為策劃這類型工具書的目的,一方面在於回顧現階段的研究,相較二、三十年前,現階段的研究成果開發了哪些新的題目;二方面也展望未來的二、三十年,要推動哪些議題的研究。大方向確定之後,再選擇主題與合適的研究者,邀請年輕或資深的學者共同投入。夏老師認為編輯工作很複雜、費時,找到適合的人選並非易事。即便如此,對於學界來說,這是一件相當重要的工作。 |

▲夏伯嘉老師主編之專書:A Companion to the Reformation World(右)、The Cambridge History of Christianity Volume 6: Reform and Expansion 1500-1660。 |

此外,夏老師也曾參與Lynn Hunt主編的The Making of the West: People and Cultures (Boston: Bedford / St. Martin’s),為作者群之一。夏老師提到他參與這個教科書計畫,原先抱持很大的理想,但後來感到很失望。因為出版商希望多賣幾本書,在出版前就決定四年改版一次,不論作者是否同意,都要求作者必須修改某個百分比的內容跟圖片,把教科書當商品一樣,不斷地改版,讓學生不能使用舊的版本。夏老師對這種作法覺得很失望與反感,後來就退出了。

夏老師同時還分享了他在美國的執教經驗,他提及十幾年前曾主動要求教授「世界通史」,這門課在二十年前的美國是個新的嘗試,直到最近幾年才在美國大學教育中普及。夏老師自認第一年教得不太好,沒有教科書,是自己慢慢地摸索出一條路,第二年效果才好一些。他認為從教科書的選取,到教學的進行,都相當有挑戰性。後來夏老師沒有機會再教大一或世界史的課程,多半開設專題課程。

夏老師表示他比較有興趣教的是美國大學裡所謂的通識課程,其中最喜歡的課程是「西方文化與思想史」,從兩河流域文明、猶太、希臘、羅馬、中古、文藝復興、宗教改革一直到啟蒙運動,帶領學生閱讀重要的經典著作。夏老師曾在哥倫比亞大學教過兩年,最近也在賓州州立大學開課。夏老師談到他在課程設計上不純粹把它當成歷史課,而是在經典的閱讀中帶入歷史的部分,就如同教授希臘哲學時,也談談希臘的城邦。目的是希望學生在閱讀經典著作之後,能知道為什麼這些書是經典著作,而這些書又對西方文明起了什麼作用。這門課是一學期的討論課,全班二十幾個學生,每個星期討論一本書。

身兼忙碌的教學、編輯與行政工作,夏老師如何在其餘時間完成他的研究?夏老師表示每個人的寫作習慣其實不太一樣,像他就沒辦法在家裡寫作,都是在辦公室,且通常都是白天寫作。而且不是每天都能寫,有時候靈感好,可以連續寫五、六天,每天寫五、六頁,那已經算是很不錯了,但有時候可能連續一、兩個星期都寫不出來。他還提到寫作時最大的困擾就是一旦雜務較多,容易分心,很難安靜下來寫作。因此他認為要寫大部頭的書時,最好不要包攬別的事,專心寫一個題目。其次還是要給自己訂一個目標,這一章節什麼時候要完成,訂一個明確的時間點,雖然可能到時候還是不能完成,但總要有個目標督促自己前進,他認為「要有一種在前進的成就感」,這是很重要的,「所以有時候可能覺得寫得不好,但字在紙上面,也是給自己很大的鼓勵」。

給青年學子的建議

在這幾場演講中,夏老師也針對一些目前已在進行或猶豫是否要進入宗教史研究領域的學生,提出一些建議。首先,需要具備相當的英文能力,因為很多著作都是英文出版。其次,根據自己想要研究的對象和主題,學習所需的外語,像是要研究明末清初的耶穌會,就要懂義大利文和葡萄牙文;要做在西南地區傳教的法國巴黎外方傳教會,則要精通法文。第三,選擇題目要有宏觀的視野,夏老師認為在中國大陸、臺灣或是香港,有些教會史的學者會把題目框架定得太小、太窄,研究的出發點往往集中在一個差會,不是中國的宗教問題或是社會問題,這跟先前傳教士研究自己差會的思維方式同出一轍。夏老師認為做學問時,固然需要扣緊題旨,以便在時限內完成,但在問問題時,當用一個最宏觀的方式來問。要明白自己為什麼要寫這個題目,不只是因為看了很多史料而已,這也就是歷史學家和作田野調查的人類學家很不一樣的地方。

夏老師舉了他今(2010)年去雲南開會的見聞為例,他過去看了很多歷史人類學的書,但從未實地到過田野,這次去雲南還是頭一回到了一個苗族的村落,村子物資相當貧乏,二十年前村子還沒有人會說漢語,也沒水沒電,但村內有個很棒的聖詩班,且村內有百分之八十住民為長老會信徒。夏老師認為信仰固然有從內部理解的必要性,但還要從外部社會客觀的歷史來看,苗人為什麼要信仰外來宗教?除了受到教義的吸引,是否還有其他外部條件?和漢人的關係?又或透過信仰,他們可以獲得生活所需的物質資源等等。

夏老師在訪談結束前表示,希望每個身在其中或是猶豫不前的學子,總不忘回頭思考自己選擇這條路的初衷,反省沉思,再做下一步的決定:

大家不要忘記為什麼要念歷史,我覺得讀歷史是一種享受,讀歷史讓人興奮,作研究也是。我們都會在作研究的過程中覺得有很多書要看,但很多書看不完,因而感覺苦悶。苦悶總是會有的,每個學問都有苦悶的一面,但是不要忘記我們為什麼要讀歷史。不管是懷古或是對事實真實性的追求,不管你自己是從哪個出發點,你都不能忘記你做這些都是對自己生命的追求,這是一個肯定的、自然的享受。我覺得在社會上不是大多數的人都能做學問的,我們算是一個有特權的小人物,很多人工作,即使賺很多錢,但可能做著的是他們不想做的事,就算是讀法、讀商,他們可能不覺得那能充實他們自己。我們做學問要是不能做到充實自己的這個目的,我們就不要做學問。也有學生在寫論文時,發覺自己不適合做學問、寫論文,因為他們之前誤解了他們的個性和人生的追求。其實這也不是作壞事,他們可以選擇轉行,重新實踐自己的人生。我做歷史是實踐我的人生,大家要是讀歷史時,有時反省一下,想想現在還喜不喜歡自己做的東西,要是都是苦的,沒有樂趣時,就要反省一下為什麼是這樣。要是還是覺得有樂趣時,你就堅持下去,我想這是最後給大家的建議。 |

▲夏伯嘉教授主講「利瑪竇與辟佛」。(2010年6月25日攝於臺大歷史系會議室) |

訪談後記:

夏老師在訪談過程中嚴肅偶又不失幽默的態度,稍緩我在訪談時的緊張。此次得以藉由專訪親炙大師風采,實屬我幸。同時也感謝古偉瀛老師居中安排,人文社會高等研究院黃俊傑院長熱心安排場地,以及陳慧宏老師、查忻、黃子寧、金芙安對於訪談問題的建議。在整理過程中,編輯陳南之以及翁稷安、徐万晴、黃頌恩等多名友人,以讀者身分對於寫作形式與文字提出指正,更讓我獲益良多。 |

|